| Report adult content: |  |

| click to rate |      |

More Channels

Showcase

- RSS Channel Showcase 2725884

- RSS Channel Showcase 1350693

- RSS Channel Showcase 9815652

- RSS Channel Showcase 1413952

Articles on this Page

(showing articles 81 to 100 of 302)

01/26/14--03:50:

_Filón de Alejandría...

01/30/14--02:23:

_La naturaleza adámi...

02/03/14--08:00:

_El significado de l...

02/06/14--13:24:

_Noé, nuevo Adán y ...

02/10/14--08:55:

_El deficiente argum...

02/17/14--09:09:

_Serafín de Sarov so...

02/28/14--22:01:

_La praxis espiritua...

03/05/14--01:51:

_Filón de Alejandría...

03/10/14--23:42:

_La naturaleza caída...

03/14/14--00:05:

_El árbol de la Vida...

03/18/14--01:11:

_Los gigantes arreme...

03/24/14--23:33:

_Los vestidos de car...

03/31/14--00:09:

_La fiesta del Hanuk...

04/07/14--00:13:

_El Evangelio de Jud...

04/10/14--23:16:

_Relación entre la L...

04/16/14--03:26:

_La imagen y la seme...

04/21/14--23:00:

_Filón de Alejandría...

04/28/14--23:33:

_El vino viejo es el...

05/05/14--23:00:

_La caída de Satán ...

05/11/14--23:41:

_El Jardín del Edén,...

(showing articles 81 to 100 of 302)

Channel Description:

temprano misticismo judío, cristiano, y gnóstico como medios para iluminar los orígenes del cristianismo

Para

Filón de Alejandría el Templo representa de alguna manera el universo y

el sumo sacerdote, como el gran mediador entre Dios y los hombres.

Respecto al templo como imagen del universo dice que el más elevado y

el verdadero templo de Dios es, a no dudarlo, el universo todo, el que

tiene como santuario la parte más santa de todo cuanto existe, vale

decir, el cielo; como ornamentos, los astros; y como sacerdotes, los

ángeles, servidores de Sus potencias, los que son incorpóreas almas, no

mezclas de naturaleza racional e irracional, como sucede que son las

nuestras, sino inteligencias solamente en todo su ser, entendimientos

puros a semejanza de la unidad.Pero

existe otro templo, fabricado por las manos del hombre. Preciso es, en

efecto, que ningún impedimento se oponga a los impulsos de los hombres

que pagan los tributos propios de la piedad religiosa y quieren mediante

sacrificios ora agradecer por los beneficios alcanzados, ora suplicar

indulgencia y perdón por las faltas cometidas. Pero Moisés previno desde

el principio que no se edificaran muchos templos, ni en muchos lugares

ni en un mismo lugar, pues consideraba que, dado que Dios es uno solo,

también el templo debe ser uno solo. El de Jerusalén, único templo

reconocido y permitido en la religión mosaica (De Spec. Leg. I, 66-67).

Respecto al sumo sacerdote como mediador entre Dios y los hombres, Filón escribe que éste está

consagrado a Dios y ha llegado a ser capitán de la sagrada hueste,

corresponde que esté separado de todos los lazos de nacimiento, no

sujetándose a las afecciones hacia sus padres, sus hijos o sus hermanos

hasta el punto de pasar por alto o posponer alguna de sus obligaciones

religiosas, cuyo cumplimiento sin ninguna dilación tiene prioridad (De Spec.Leg. I, 114). Más adelante agrega que quiere,

en efecto, la ley que se halle dotado de una condición superior a la

puramente humana y se aproxime más estrechamente a la Divina, a una

línea divisoria, podríamos decir con toda propiedad, entre ambas, para

que por conducto de un mediador los hombres procuren alcanzar la

misericordia de Dios; y Dios, por Su parte, emplee sus servicios para

extender y proporcionar Sus beneficios a los hombres (De Spec.Leg. I, 116). Pero así como está el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, para Filón el logos es también el sumo sacerdote en eluniverso. El primero representa al segundo: Dos

son, evidentemente, los templos de Dios: uno este universo, en el cual

es también sumo sacerdote Su primogénito, el Divino lógos; y el otro el

alma racional, de la cual es sacerdote el verdadero hombre, cuya imagen

sensible es aquel que ofrece las tradicionales súplicas y sacrificios ( o

sea, el sumo sacerdote), a quien ha sido prescripto vestir la

mencionada túnica, réplica del cielo todo, a fin de que el mundo sea

copartícipe del hombre en los sagrados ritos y el hombre lo sea del

mundo (De

Somniis I, 215). Es interesante constatar que Filón entiende el sumo

sacerdocio, de alguna manera, al modo de Ben Sira: para ambos el sumo

sacerdocio representa a la humanidad, y desde ahí al primer hombre,

Adán, como quien encarna la Sabiduría, principio ordenador del

universo.

La

experiencia de Jesús resucitado para Pablo se expresa en la figura del

Nuevo Adán, capaz de reflejar la gloria de Dios, de dar el Espíritu, y

de transformar al hombre. En esta dinámica transformativa

la naturaleza adámica caída, de la cual nos redime Cristo, es un

predicado que se aplica tanto a paganos como a judíos. La naturaleza

adámica iguala a judíos y gentiles. En cuanto a estos últimos, en Rm

1,18-32 tenemos que Pablo trabaja con ciertos supuestos, ejemplificados

en la Sab 13,1-9, que explican esta situación. A través de la creación

Dios se ha hecho conocible a la gente (Rm 1,19), pero el hombre, al

igual que el primer Adán (Gn 2,17), se ha negado a reconocerlo y

alabarlo como Dios (1,21). En Rm 1,22 Pablo crítica que el hombre

profese de ser un sabio, lo que lo convierte en un necio. Las

reminiscencias al árbol del conocimiento del bien y el mal son claras. Y

es que el hombre ha pretendido convertirse en sabio (Gn 3, 5-6),

independientemente de Dios, lo que ha generado el perder la vida (Ez

28). Cualquier conocimiento que prescinda de Dios y que “hace del hombre

un dios” conduce sólo a la necedad y a la muerte. Esta necedad se

trasluce en que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.Por

consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; porque

cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la

criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén

(Rm 1:23-25). Cuando el hombre prescinde del conocimiento y

obediencia del verdadero Dios queda merced de las creaturas (a las que

endiosa) y de los deseos.

Esta

“naturaleza caída” no es exclusiva de los paganos. También los judíos

tienen la misma suerte. En Rm 1,21 Pablo había dicho que aunque

conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino

que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue

entenebrecido. Aquí se está haciendo referencia a la infidelidad de

los primeros padres en el desierto cuando adoraron al becerro de oro de

acuerdo a Jr 2,5-6: ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres,

para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran

vanos? Tampoco dijeron: ¿Dónde está el SEÑOR que nos hizo subir de la

tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de

yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por

la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó?Otra referencia a la infidelidad del pueblo de Israel está en la referencia al Salm 106,20 en Rm 1,23: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Para más detalles: James G.D. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, William B. Eerdmans Publishing Company, p. 91-93.

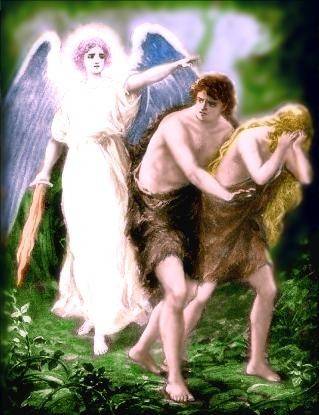

En el relato de Adán y Eva, Dios advierte que de comer del árbol del conocimiento, ambos morirían. Sin

embargo, una vez cometida la trasgresión ninguno de los dos muere…muy

por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo entender este aparente sin

sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno el concepto de muerte; el

otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado iban desnudos y sin vergüenza en el Edén (2,25), pero luego, serían vestidos de piel por el Señor (3,21).

Veamos el primer elemento, el concepto de muerte que

se maneja en este texto. Para empezar recordemos que lo que sucede a

Adán y Eva es un reflejo de la historia del pueblo de Israel, a su vez,

micro cosmos de la suerte de la humanidad en general. Teniendo en vista

este principio tenemos que acercarnos a los paralelos que existen entre

la historia de la creación de Adán y Eva, y el relato que marca el

climax de la historia de la salvación de Israel, la experiencia del

Sinaí. En el primer caso Dios crea al hombre, en el segundo Dios elige a Israel; en el primero, se le da un mandamiento al hombre, en el segundo, la Torah es revelada; en el primero, el mandamiento es violado, en el segundo, la Torah es violada; en el primero, el hombre es expulsado del Edén, en el segundo, el pueblo sufre el exilio de la tierra prometida. Por

lo tanto, la muerte ha de entenderse desde el punto de vista de la

Alianza entre Israel y Dios. Ningún texto lo expresa mejor que Dt 30,

15-16. 19-20. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien,

la muerte y el mal pues te ordeno hoy amar al SEÑOR tu Dios, andar en

sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios,

para que vivas y te multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te

bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla….Al cielo y a la

tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti

la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida

para que vivas, tú y tu descendencia, amando al SEÑOR tu Dios,

escuchando su voz y allegándote a Él; porque eso es tu vida y la largura

de tus días, para que habites en la tierra que el SEÑOR juró dar a tus

padres Abraham, Isaac y Jacob. La muerte no es otra cosa que el no obedecer la Alianza con Dios, es perder la comunión entre el hombre y el creador.

Dejemos el segundo elemento para una entrada posterior. Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.118-121.

De

acuerdo al libro de los jubileos, y siguiendo Gn 7,21-23, toda la raza

humana desciende de Noé. De esta manera, Noé se convierte en el padre de

la raza humana, o nuevo Adán. En Jubileos, Noé, es, además, el primer

sumo sacerdote. Y es que lo primero que Noé hace al descender del arca

es ofrecer un sacrificio a Dios, dictando así una serie de normas

rituales que se han de seguir en adelante.Los sacrificios de Noé tienen como objetivo es purificar la tierra siguiendo a Lv 18, 26-28; Nm 35,33-34 :

A primeros del tercer mes, salió del arca y construyó un altar en aquel

monte. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su

sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella

hubo, salvo que estaba en el arca con Noé. Ofreció la grasa sobre el

altar y, tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal,

tórtolas y

palominos, ofreció un holocausto en el altar. Echó sobre ello una

ofrenda de masa harinácea con aceite, hizo una libación de vino y

derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse un buen aroma, grato

ante el Señor (6,1-3).

Adelantándose a normas que posteriormente quedarán fijadas por

escritos, Noé y sus descendientes juran nunca beber de sangre alguna,

tampoco la sacrificada: Noé y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el Señor Dios para siempre en este mes

(6,10; ver también 6,7-8. 12-13; 7,29-33). Esta prohibición es

aplicable, para parte del judaísmo, a los gentiles pues con ellos

también estaba prescrita esta Alianza. Algo de esto vemos en el libro de

los Hechos cuando se decide admitir a los gentiles a la comunidad

cristiana bajo condición que no consuman sangre entre otras. Pero

más importante es notar que esta prohibición también está presente en

la Alianza que hace Moisés con Dios a través de su ángel: Por eso te ha dicho: «Harás tú también un pacto con los hijos de Israel este

mes en el monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por

todas las palabras de la alianza que ha concluido el Señor con ellos para siempre. Escrito os queda este testimonio, para que lo guardéis siempre: no comáis nunca sangre de bestia, animal o ave en todos los días

de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los

días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Ordena

tú a los hijos de' Israel que no coman sangre, para que permanezca

siempre su nombre y descendencia ante el Señor vuestro Dios (6,11-13).

De

acuerdo al libro de los jubileos, y siguiendo Gn 7,21-23, toda la raza

humana desciende de Noé. De esta manera, Noé se convierte en el padre de

la raza humana, o nuevo Adán. En Jubileos, Noé, es, además, el primer

sumo sacerdote. Y es que lo primero que Noé hace al descender del arca

es ofrecer un sacrificio a Dios, dictando así una serie de normas

rituales que se han de seguir en adelante.Los sacrificios de Noé tienen como objetivo es purificar la tierra siguiendo a Lv 18, 26-28; Nm 35,33-34 :

A primeros del tercer mes, salió del arca y construyó un altar en aquel

monte. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su

sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella

hubo, salvo que estaba en el arca con Noé. Ofreció la grasa sobre el

altar y, tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal,

tórtolas y

palominos, ofreció un holocausto en el altar. Echó sobre ello una

ofrenda de masa harinácea con aceite, hizo una libación de vino y

derramó encima de todo incienso, haciendo elevarse un buen aroma, grato

ante el Señor (6,1-3).

Adelantándose a normas que posteriormente quedarán fijadas por

escritos, Noé y sus descendientes juran nunca beber de sangre alguna,

tampoco la sacrificada: Noé y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el Señor Dios para siempre en este mes

(6,10; ver también 6,7-8. 12-13; 7,29-33). Esta prohibición es

aplicable, para parte del judaísmo, a los gentiles pues con ellos

también estaba prescrita esta Alianza. Algo de esto vemos en el libro de

los Hechos cuando se decide admitir a los gentiles a la comunidad

cristiana bajo condición que no consuman sangre entre otras. Pero

más importante es notar que esta prohibición también está presente en

la Alianza que hace Moisés con Dios a través de su ángel: Por eso te ha dicho: «Harás tú también un pacto con los hijos de Israel este

mes en el monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por

todas las palabras de la alianza que ha concluido el Señor con ellos para siempre. Escrito os queda este testimonio, para que lo guardéis siempre: no comáis nunca sangre de bestia, animal o ave en todos los días

de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los

días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Ordena

tú a los hijos de' Israel que no coman sangre, para que permanezca

siempre su nombre y descendencia ante el Señor vuestro Dios (6,11-13).

Para

el autor de Jubileos, la alianza del Sinaí no es sino la confirmación

de una alianza mucho más antigua, la de Noé, el nuevo Adán y Sumo

Sacerdote. Cuando Moisés esparce la sangre sobre el altar no está sino

refrendando la antigua alianza de Noé que ha de recordarse cada año en

las fiestas de las Semanas: Por eso quedó establecido y

escrito en las tablas celestiales que celebrarían la festividad de las

Semanas en este mes, una vez al año, para renovar la altanza todos los

años. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos desde el

día de la creación hasta los días de Noé, durante veintiséis jubileos y

cinco septenarios, y Noé y sus hijos la guardaron por siete jubileos y

un septenario. Cuando murió Noé, sus hijos la violaron, hasta los días

de Abrahán, y comían sangre. Pero Abrahán la guardó, al igual que Isaac y

Jacob y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los

hijos de Israel hasta que se la renové en este monte (6,18-19). Pero

además de la fiesta de las Semanas, la relación entre ambas alianzas

queda reflejada en las expresiones “todos los días” y “siempre” de

6,11-13 que haría referencia a los sacrificios diarios en el templo (Tamid). Así el ángel le dice a Moisés: Esta

ley no tiene término de días, pues es perpetua: guárdenla por todas las

generaciones, para que rueguen por sí con sangre, ante el altar, cada

día; al tiempo del amanecer y del atardecer implorarán siempre ante el

Señor que la observen y no sean desarraigados (6,14).Por lo

tanto, para el creyente el Tamid implica el recordar el sacrificio

realizado por Noé cuando abandonó el Arca; la alianza renovada por

Moisés en el Sinaí; la fiesta de las Semanas cuando estas alianzas son

ratificadas; el perdón que el propio Tamid implora a Dios

(purificación). Para más detalles: C.T. R. Hayward, The Jewish Temple, p. 93-99. (label: Jubileos, Noe, Tamid)

En una entrada anterior

vimos que uno de los argumentos de Jesús para justificar la violación

del sábado por sus discípulos cuando estos arrancan las espigas del

campo para comerlas (Mt 12,1-8) es lo que hizo David y los suyos cuando

estaban hambrientos: “¿No han leído lo que hizo David y sus

compañeros cuando estaban hambrientos? 12,4: Entraron en la casa de Dios

y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a

él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes”. El texto

en cuestión es 1Sam 21,2-10, el que plantea la historia en términos

bastante distintos al de Jesús en Mateo. De acuerdo al texto bíblico

David está escapando del Rey Saúl que le busca para matarle. David está

sólo cuando llega al templo de Nob, y sólo él recibe los panes de la

presencia para alimentarse. La mención a los compañeros está ausente en

el relato veterotestamentario ( 4QSam, los LXX o en el MT), lo que le

quita fuerza al argumento de Jesús que los menciona para justificar a

sus discípulos. La soledad de David se enfatiza cuando el sacerdote que

le encuentra le pregunta: “¿Por qué vienes solo, sin nadie que te acompañe?”

(1Sam 21,2). Mencionemos también que el texto nunca dice que David

estuviese hambriento, como argumenta Jesús, y menos aún que comiese

estos panes destinados para los sacerdotes. Bien pudo haberlos guardado

para las jornadas sucesivas. Y lo que es aún peor, en ninguna parte se

menciona que David haya pedido estos panes consagrados en sábado. ¿Por

qué Jesús estaría citando un texto veterotestamentario de manera tan

deficiente para la defensa de sus argumentos?

Personalmente

no creo que esto sea reflejo de una inconsistencia mateana (o marcana)

en la manera de lidiar con las escrituras. Yo creo que Mateo está

citando la Ley oral, es decir tradiciones que no se encontraban en los

textos escritos (y que los rabinos pondrían más tarde por escrito), pero

que se transmitían de generación a generación de forma oral. Lo que

está de fondo es Lv 24,5-8 que nos dice que los panes de la presencia se

preparaban cada sábado. De acuerdo al Yalkut Shimeoni II, 130 de 1Sam

21,5 el acontecimiento sucedió en el sábado y , lo que es más

importante, la vida de David y sus hombres estaban en peligro porque

estaban sufriendo mucha hambre. Tanto es así, que la historia dice que

tan grande era el hambre de David que éste comió una gran cantidad de

panes: porque él sólo encontró pan de la presencia en la Casa de

Dios, David le dijo: “Dame algo para comer para no morir de hambre. El

preservar la vida es más importante que el Sábado”. Algunos exegetas

dicen que el texto del Yalkut es demasiado tardío para comprobar que

Mateo lo conocía. Me parece que la argumentación es la contraria, el uso

que hace Mateo de esta historia demuestra que ésta era bastante

antigua, y que solo posteriormente se pondría por escrito por el autor

del Yalkut. Jesús, como los fariseos, reconocía y valoraba las

tradiciones orales. Para más detalles: Brand H. Young, Jesus the Jewish Theologian, p. 104-108.

Ahora que he vuelto a Rusia bien vale una entrada sobre la oración de Jesús de acuerdo a Serafín de Sarov: Durante

la oración pon atención a ti mismo, esto es, recoge tu mente y únela

con tu alma. Al principio, por un día o dos o más, has esta oración con

sólo la mente, lentamente, atendiendo a cada palabra por separado.

Cuando el Señor calienta tu corazón con el calor de su gracia y te une

en un espíritu, entonces esta oración va a fluir desde ti incesantemente

y siempre estará contigo, iluminándote y alimentándote. Y es esto

precisamente lo que significan las palabras de Isaías: “tu rocío es como

el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus” (Isa 26,19).

Pero tú contienes dentro de ti este alimento del alma, es decir,

conversa con el Señor, pregúntate, ¿por qué vas de celda en celda de tus

hermanos, incluso si es que éstos te han invitado? De verdad te digo,

la conversación ociosa es preciosa para el holgazán. Si no eres capaz de

entenderte, ¿puedes, acaso, discutir sobre algo o enseñar a otros?

Callad, quedaos en constante silencio. Recuerda siempre la presencia de

Dios y Su nombre. No entres en conversación con nadie, al mismo tiempo,

estad despiertos en no juzgar a aquellos que hablan y ríen. En este caso

se un mudo y un sordo. Sea lo que sea que digan sobre ti, que pase de

largo por tus oídos (Instrucciones Espirituales, 40). Para que

podamos recibir y contemplar en nuestro corazón la luz de Cristo,

debemos salirnos lo más posible de los objetos visibles. Habiendo

purificado nuestra alma a través de la penitencia, obras de caridad, y

fe en Aquel que fue crucificado por nosotros, debemos cerrar nuestros

ojos corporales y sumergir nuestra mente en nuestro corazón, donde

podemos clamar la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Entonces, y de acuerdo al tamaño de su fervor y entusiasmo por el Amado,

el hombre encuentra gozo en el nombre pronunciado el cual, a su vez,

hace emerger el deseo de buscar una mayor y mayor iluminación. Cuando, a

través de este ejercicio, la mente se queda en el corazón, entonces la

luz de Cristo que santifica el templo del alma despunta con su rayos

divinos, como el profeta Malaquías dice: “Para ti que temes Mi nombre,

el Sol de la Justicia despuntará” (Mal 4,2). Esta luz es al mismo tiempo

vida, tal como lo dice la palabra del Evangelio: “En Él estaba la vida,

y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4) (Instrucciones Espirituales 28 p. 47).

Ahora que he vuelto a Rusia bien vale una entrada sobre la oración de Jesús de acuerdo a Serafín de Sarov: Durante

la oración pon atención a ti mismo, esto es, recoge tu mente y únela

con tu alma. Al principio, por un día o dos o más, has esta oración con

sólo la mente, lentamente, atendiendo a cada palabra por separado.

Cuando el Señor calienta tu corazón con el calor de su gracia y te une

en un espíritu, entonces esta oración va a fluir desde ti incesantemente

y siempre estará contigo, iluminándote y alimentándote. Y es esto

precisamente lo que significan las palabras de Isaías: “tu rocío es como

el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus” (Isa 26,19).

Pero tú contienes dentro de ti este alimento del alma, es decir,

conversa con el Señor, pregúntate, ¿por qué vas de celda en celda de tus

hermanos, incluso si es que éstos te han invitado? De verdad te digo,

la conversación ociosa es preciosa para el holgazán. Si no eres capaz de

entenderte, ¿puedes, acaso, discutir sobre algo o enseñar a otros?

Callad, quedaos en constante silencio. Recuerda siempre la presencia de

Dios y Su nombre. No entres en conversación con nadie, al mismo tiempo,

estad despiertos en no juzgar a aquellos que hablan y ríen. En este caso

se un mudo y un sordo. Sea lo que sea que digan sobre ti, que pase de

largo por tus oídos (Instrucciones Espirituales, 40). Para que

podamos recibir y contemplar en nuestro corazón la luz de Cristo,

debemos salirnos lo más posible de los objetos visibles. Habiendo

purificado nuestra alma a través de la penitencia, obras de caridad, y

fe en Aquel que fue crucificado por nosotros, debemos cerrar nuestros

ojos corporales y sumergir nuestra mente en nuestro corazón, donde

podemos clamar la invocación del nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Entonces, y de acuerdo al tamaño de su fervor y entusiasmo por el Amado,

el hombre encuentra gozo en el nombre pronunciado el cual, a su vez,

hace emerger el deseo de buscar una mayor y mayor iluminación. Cuando, a

través de este ejercicio, la mente se queda en el corazón, entonces la

luz de Cristo que santifica el templo del alma despunta con su rayos

divinos, como el profeta Malaquías dice: “Para ti que temes Mi nombre,

el Sol de la Justicia despuntará” (Mal 4,2). Esta luz es al mismo tiempo

vida, tal como lo dice la palabra del Evangelio: “En Él estaba la vida,

y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4) (Instrucciones Espirituales 28 p. 47).

Es difícil imaginar la vida espiritual y sacramental de los cristianos gnósticos que se guiaban por el Tratado Tripartito. Como hemos visto en otra entrada, la descripción del Logos es análoga a la de la Sabiduría en otros mitos gnósticos. La caída del Logos, y el origen consecuente del orden material,

comienzan a través de las emociones o pasiones tendientes a aprehender

al Padre. Amor, audacia, y movimiento caracterizan la acción del Logos.

La pasión es llamada enfermedad y todos aquellos afectados por ella

necesitan ser sanados. Los apóstoles y los evangelistas son los médicos

del alma quienes sanan al enfermo. Los cristianos gnósticos aspiran a

una vida libre de los vaivenes propios de las pasiones y emociones. Una

vida lo más cercana a la apatía. El horizonte aspiracional del cristiano es liberarse de las pasiones.

En este proceso de sanación es importante la distinción entre los cristianos espirituales y los físicos. La distinción entre ambos se da en relación a la experiencia o no del rito de la cámara nupcial. En la cámara nupcial se reproduce la unión erótica entre el cristiano y su gemelo angelical , unión entre la Iglesia espiritual y terrena. Los espirituales son los elegidos, los que han experimentado la cámara nupcial, mientras que los físicos permanecen afuera, alegrándose ante la cámara nupcial. Esta distinción jerárquica es, sin embargo, temporal porque al final de los tiempos, todos los miembros de la iglesia van a recibir la restauración en el pleroma (122,12-129.34) disfrutando todos de la cámara nupcial que es el Amor del Padre. Hay, sin embargo, un grupo que no se salvará. Además de los espirituales y físicos existen también los materiales quienes están condenados a la destrucción.

Además de la cámara nupcial, el bautismo también es importante (NHC I 127,25-129,34). Se habla del bautismo en sentido pleno, como contrapuesto al que se práctica en general en la Iglesia proto-ortodoxa. El bautismo es equivalente a la redención e implica entrar en un estado de tranquilidad, iluminación, e inmortalidad. Se practica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y supone una catequesis y una profesión de fe. Es probable que la profesión de fe se hiciera en tres ocasiones cada vez que el iniciado se sumergiese en el nombre del Padre, luego en el Hijo, y luego en el Espíritu. Sólo en el bautismo la salvación ocurre porque desencadena la transformación del sujeto (128,5-19) que vuelve a su unidad y al Padre a través del conocimiento: “(Los bautizados) alcanzan, por una parte, de una forma invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la fe, por otra parte, de una forma inquebrantable, porque le han rendido testimonio, y con una firme esperanza los comprenden, de modo que pueda llegar a ser la perfección de lo que han profesado y así se realiza el retorno hacia ellos y así el Padre es uno con ellos, el Padre, el Dios, que han confesado con fe y que les ha otorgado unirse con él en el conocimiento. El bautismo recibe varios nombres, “vestido de los que no se despojan de él” porque los que lo revestirán y los que han recibido la redención lo llevan; ...“la confirmación infalible de la verdad”;...“silencio” a causa de la quietud y la tranquilidad; ... “cámara nupcial”, por el acuerdo y la inseparabilidad de los que han conocido, porque lo han conocido;...“luz que no declina y es sin llama”, puesto que no da luz, sino que los que la llevan son luz, que son también a los que revistió;“la vida eterna”, o sea, la inmortalidad y se lo llama según todo lo que es grato, absolutamente, en el más propio sentido, inseparable e inamoviblemente, perfecta e imperturbablemente, incluido lo que se haya dejado de lado”. Es posible que el vestirse y el llevar lámparas fuese parte del ritual del bautismo (128,19-129,34).

Este bautismo está relacionado con la cámara nupcial, es decir con el conocimiento de sí mismo (del sujeto) a cambio de la confesión de fe. En otras palabras, la redención y la cámara nupcial constituyen una especie de segundo bautismo (NHC I 128, 30) que se puede ir repitiendo. Esta unión entre el sujeto y el Padre como cámara nupcial también es conocida en el Evangelio de Felipe (II 84, 14-85,21; 86, 1-18) donde el pleroma representa la cámara nupcial, aunque en el caso de Felipe parece constituir un solo rito de iniciación. La imagen del Templo también sirve en el sentido que el velo que separa el pleroma de los demás eones ha sido destruido. El pleroma se entiende (NHC I 122, 12) como la cámara nupcial donde el elegido espiritual experimenta la última restauración como el novio del Salvador, mientras que los físicos o hombres de Iglesia sirven con alegría fuera del pleroma, en el eón de las imágenes.En este sentido se habla de los besos santos al modo que el Padre besa al Hijo constantemente generando una descendencia numerosa e indivisible al modo como se genera la Iglesia.

En este proceso de sanación es importante la distinción entre los cristianos espirituales y los físicos. La distinción entre ambos se da en relación a la experiencia o no del rito de la cámara nupcial. En la cámara nupcial se reproduce la unión erótica entre el cristiano y su gemelo angelical , unión entre la Iglesia espiritual y terrena. Los espirituales son los elegidos, los que han experimentado la cámara nupcial, mientras que los físicos permanecen afuera, alegrándose ante la cámara nupcial. Esta distinción jerárquica es, sin embargo, temporal porque al final de los tiempos, todos los miembros de la iglesia van a recibir la restauración en el pleroma (122,12-129.34) disfrutando todos de la cámara nupcial que es el Amor del Padre. Hay, sin embargo, un grupo que no se salvará. Además de los espirituales y físicos existen también los materiales quienes están condenados a la destrucción.

Además de la cámara nupcial, el bautismo también es importante (NHC I 127,25-129,34). Se habla del bautismo en sentido pleno, como contrapuesto al que se práctica en general en la Iglesia proto-ortodoxa. El bautismo es equivalente a la redención e implica entrar en un estado de tranquilidad, iluminación, e inmortalidad. Se practica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y supone una catequesis y una profesión de fe. Es probable que la profesión de fe se hiciera en tres ocasiones cada vez que el iniciado se sumergiese en el nombre del Padre, luego en el Hijo, y luego en el Espíritu. Sólo en el bautismo la salvación ocurre porque desencadena la transformación del sujeto (128,5-19) que vuelve a su unidad y al Padre a través del conocimiento: “(Los bautizados) alcanzan, por una parte, de una forma invisible, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la fe, por otra parte, de una forma inquebrantable, porque le han rendido testimonio, y con una firme esperanza los comprenden, de modo que pueda llegar a ser la perfección de lo que han profesado y así se realiza el retorno hacia ellos y así el Padre es uno con ellos, el Padre, el Dios, que han confesado con fe y que les ha otorgado unirse con él en el conocimiento. El bautismo recibe varios nombres, “vestido de los que no se despojan de él” porque los que lo revestirán y los que han recibido la redención lo llevan; ...“la confirmación infalible de la verdad”;...“silencio” a causa de la quietud y la tranquilidad; ... “cámara nupcial”, por el acuerdo y la inseparabilidad de los que han conocido, porque lo han conocido;...“luz que no declina y es sin llama”, puesto que no da luz, sino que los que la llevan son luz, que son también a los que revistió;“la vida eterna”, o sea, la inmortalidad y se lo llama según todo lo que es grato, absolutamente, en el más propio sentido, inseparable e inamoviblemente, perfecta e imperturbablemente, incluido lo que se haya dejado de lado”. Es posible que el vestirse y el llevar lámparas fuese parte del ritual del bautismo (128,19-129,34).

Este bautismo está relacionado con la cámara nupcial, es decir con el conocimiento de sí mismo (del sujeto) a cambio de la confesión de fe. En otras palabras, la redención y la cámara nupcial constituyen una especie de segundo bautismo (NHC I 128, 30) que se puede ir repitiendo. Esta unión entre el sujeto y el Padre como cámara nupcial también es conocida en el Evangelio de Felipe (II 84, 14-85,21; 86, 1-18) donde el pleroma representa la cámara nupcial, aunque en el caso de Felipe parece constituir un solo rito de iniciación. La imagen del Templo también sirve en el sentido que el velo que separa el pleroma de los demás eones ha sido destruido. El pleroma se entiende (NHC I 122, 12) como la cámara nupcial donde el elegido espiritual experimenta la última restauración como el novio del Salvador, mientras que los físicos o hombres de Iglesia sirven con alegría fuera del pleroma, en el eón de las imágenes.En este sentido se habla de los besos santos al modo que el Padre besa al Hijo constantemente generando una descendencia numerosa e indivisible al modo como se genera la Iglesia.

Los vestidos del sumo sacerdote

son fundamentales para entender su rol intermediario entre Dios y los

hombres. El sumo sacerdote representa a la creación, la humanidad, la

sabiduría, e incluso, la gloria de Dios. Ya hemos visto en otras entradas el significado de los vestidos sumo sacerdotales en la Carta a Aristeasy en el libro del Eclesiástico (aquí y aquí). En otro libro, el de la Sabiduríaleemos: Pues

en su vestidura de tela estaba el mundo entero, y el esplendor de

los padres en las cuatro hileras de piedras talladas, y tu majestad en

la diadema de su cabeza (18,24).

Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:

A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo

sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y

maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el

llamado efod (109), la

túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color

violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,

pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas

y flores bordadas (110).El

efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con

consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de

color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro

entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban

tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban

aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las

cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,

doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,

diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro

hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del

logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo

de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la

verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,

fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina

de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban

grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en

los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua

por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar

(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de

las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter

de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el

cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos

geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la

raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el

intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,

cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y

cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,

de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números

(115).Debajo

de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.

Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado

habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).

Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:

A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo

sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y

maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el

llamado efod (109), la

túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color

violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,

pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas

y flores bordadas (110).El

efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con

consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de

color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro

entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban

tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban

aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las

cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,

doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,

diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro

hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del

logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo

de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la

verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,

fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina

de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban

grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en

los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua

por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar

(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de

las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter

de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el

cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos

geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la

raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el

intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,

cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y

cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,

de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números

(115).Debajo

de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.

Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado

habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).

Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:

A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo

sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y

maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el

llamado efod (109), la

túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color

violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,

pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas

y flores bordadas (110).El

efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con

consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de

color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro

entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban

tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban

aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las

cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,

doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,

diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro

hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del

logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo

de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la

verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,

fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina

de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban

grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en

los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua

por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar

(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de

las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter

de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el

cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos

geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la

raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el

intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,

cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y

cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,

de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números

(115).Debajo

de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.

Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado

habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).

Los textos de Filón de Alejandría son importantes en estos temas. En esta entrada veremos cómo el filósofo describe en términos generales los vestidos del sumo sacerdote. En De Vit. Mos. II 109-116 Filón escribe:

A continuación de estas cosas el artífice preparó para el futuro sumo

sacerdote la vestidura, cuyo tejido constituía una obra de inmensa y

maravillosa hermosura, consistente en dos prendas: la túnica y el

llamado efod (109), la

túnica era de aspecto bastante uniforme, ya que toda ella era de color

violeta oscuro, con excepción de las partes próximas al borde inferior,

pues éstas estaban matizadas con bellotas de granada de oro, campanillas

y flores bordadas (110).El

efod, obra sumamente suntuosa y artística, fue confeccionado con

consumada pericia mediante las ya mencionadas clases de materiales de

color violeta oscuro, púrpura y escarlata y lino fino, con hilo de oro

entretejido. En efecto, hojas de oro cortadas en finas hebras estaban

tejidas con cada hilo (111). En las extremidades de los hombros iban

aplicadas dos preciosísimas piedras de valiosísima esmeralda, en las

cuales estaban escritos los nombres de los patriarcas, seis en cada una,

doce en total. Sobre el pecho iban otras doce piedras de gran valor,

diferentes en los colores, semejantes a sellos y dispuestas en cuatro

hileras de tres cada una, las que estaban aplicadas al llamado lugar del

logos (112). Estaba hecho éste en forma de cuadrado y era doble, a modo

de una base para sostener dos virtudes: la clara mostración y la

verdad. El conjunto estaba colgado del efod mediante cadenitas de oro,

fuertemente prendido de él a fin de que no se soltase (113). Una lámina

de oro fue trabajada para darle forma de una corona. En ella estaban

grabadas las cuatro letras de un nombre que sólo es lícito escuchar en

los lugares santos a los que tienen purificados los oídos y la lengua

por la sabiduría, y no a otro alguno en absoluto, ni en otro lugar

(114). Este nombre tenía cuatro letras, según dice aquel conocedor de

las verdades tocantes a Dios, quien probablemente les asignó el carácter

de símbolos de los primeros números: el uno, el dos, el tres y el

cuatro, puesto que en los cuatro están comprendidos todos los elementos

geométricos, que son medidas de todas las cosas, a saber, el punto, la

raya, la superficie y el sólido; y las mejores armonías musicales: el

intervalo de cuarta, el de quinta, el de octava y el de doble octava,

cuyas respectivas relaciones son cuatro a tres, tres a dos, dos a uno y

cuatro a uno. El cuatro contiene además las otras innumerables virtudes,

de las que me he ocupado detalladamente en mi tratado sobre los números

(115).Debajo

de la corona iba una mitra a fin de que la lámina no tocara la cabeza.

Además se confeccionó un turbante, por cuanto el turbante es usado

habitual-mente por los reyes orientales en lugar de la diadema (116).

En los primeros capítulos de su Carta a los Romanos Pablo hace referencia a Adán como prototipo de la humanidad caída.

En las conclusiones a los primeros cinco capítulos de la Carta (5,

12-21) Pablo hace referencia a Gn 3 y a Sab2,23-24. Así, por ejemplo,

leemos en Rm 5,12-14: Por

tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte

por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres,

porque todos pecaron pues

antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa

cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,

aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la

de Adán, el cual es figura del que había de venir. Varias

cosas salen a la luz a partir de estos versículos: la muerte no es un

hecho natural para Pablo, sino consecuencia del pecado. La muerte ha

reinado desde Adán hasta hoy sobre los que siguen pecando e incluso

sobre aquellos que no han pecado al modo adámico. Entonces la muerte

tiene una doble causa, el pecado de Adán y el pecado del hombre que ha

continuado su dinámica. Del pecado se predican características

personales: “entró al mundo”, “se extendió a todos los hombres”, “reina a

través de la muerte”. Esto hace del pecado una fuerza o poder cósmico

con personalidad propia. Por último, notamos que la experiencia

universal del pecado representado por Adán también se extiende al pueblo

de Israel específicamente por el rol que juega la ley mosaica. Así en

Rm 5,20-21: Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia para

que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine

por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro

Señor.

El árbol de la vida en el paraíso aparece por primera vez en Gn 2,9 donde se le describe en el medio del huerto. El mismo árbol aparecerá

también en el Ap 22,2 en la Jerusalén celestial (que representa la

nueva creación o paraíso) como un derecho para quienes han lavado sus vestiduras(22, 14b). Así, en el canon cristiano, el árbol de la vida se

encuentra en el principio y en el final como símbolo de la inmortalidad

en el contexto del paraíso y de la nueva creación. El final es muy

importante porque está revirtiendo

la suerte de Adán de acuerdo a Gn 3, 21-24. La historia de

la salvación consiste en revertir la caída de la primera pareja.

La relación entre el árbol de la vida y la inmortalidad en un contexto

de promesa se vislumbra también en Is

65, 22 (LXX) cuando el profeta habla de las esperanzas del pueblo luego

del exilio cuando toman posición de nuevo de la tierra: porque como los días del árbol de la vida (ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς), así serán los días de mi pueblo. En laVida de Adán y Eva se les dice a la primera pareja una vez expulsados del Jardín: si

vosotros os guardáis de cualquier mal, como cualquiera en trance de

morir, en el tiempo de la resurrección, naceréis de nuevo. Yo os

resucitaré. Entonces se os dará del árbol de la vida y seréis inmortales

para siempre (28,4). La misma recompensa se promete para los justos en TestLev 18,11: comer del árbol de la vida y el espíritu de santidad sobre ellos.

Respecto

al árbol de la vida las fuentes difieren en su contenido. En algunas

fuentes se da a entender que Adán ya había probado del árbol de la vida durante

su estancia en el paraíso, eso explicaría su inmortalidad, la misma que

perdió al ser expulsado del Jardín. En este sentido el castigo divino

consistiría en no volver a comer de este árbol. Esto se entiende de la Vida de Adán y Eva (Gr) donde Dios le dice a Adán: Tú no podrás tomar [de este árbol] ahora, frase que entiende que previo al castigo le era permitido comer. Algo parecido leemos en la versión armenia: no sea que comas de éste [árbol] más y llegues a ser inmortal. Y no olvidemos la versión georgiana: Tú no tomarás de éste [árbol] nunca más en tu vida. En la misma línea escuchamos cómo se lamenta Dios al expulsar a la pareja de Adán:¿Dónde está el hombre que era como uno de nosotros?

En algunos textos como el 1Enoc no se habla del árbol de la vida explícitamente

pero se menciona un árbol que es distinto a todos los demás, ubicado en

la montaña del Trono de Dios, cuya belleza, fragancia, altura y madera

es superior. Un árbol que nunca se marchitará (1Enoc

24,4). En este ejemplo, como en otros (Odas de Salomón 11,15; 2Enoc

8,3; ApEz (Gr) 6) , no es el fruto del árbol, sino su fragancia la que proporciona una vida larga (no la inmortalidad) en la tierra. Otro texto que habla de las propiedades inmortales de la fragancia del árbol de la vida es 4Ez 2,12: El árbol de la vida les dará un perfume fragante y ellos no se esforzarán ni se agotarán. Esto

quiere decir que las maldiciones que afligían a la primera pareja

después de la desobediencia se han revertido. Pero volvamos al ejemplo

del 1Enoc y fijémonos en la relación que existe entre el Trono de Dios y el árbol de la vida que se hará más explícito en el 2Enoc 8,3 que nos dice que en el medio de los árboles se encuentra el de la vida, en el lugar sobre el que el Señor descansa, cuando sube al paraíso. Algo parecido leemos en la Vida de Adán y Eva cuando señala que el Trono de Dios estuvo preparado donde estaba el Árbol de la vida (22,4). Más aún el árbol de la vida se utiliza como sinónimo de Dios mismo en 4Mac 18,16: el árbol de la vida es Él (Dios) para quien actúa de acuerdo a su voluntad”. Para más detalles: Peter Thacher Lanfer, Remembering Eden, p.34-58.

Como hemos visto en otras entradas, la presencia de los gigantes (y aquí, y aquí) no termina del todo con el diluvio. Y no me estoy refiriendo a la transformación de los gigantes en espíritus malignos

que pululan en la tierra, sino a que estos siguen caminando en la

tierra representando el exceso y la desproporción a los ojos de los

judíos. Un ejemplo particularmente importante es la pelea entre David y

Goliat. Éste último es descrito como un gigante que representa el caos,

la fuerza desmedida, la desproporción: Los

filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, y se concentraron en

Soco, que pertenece a Judá; y acamparon entre Soco y Azeca, en

Efes-damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en

el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a

los filisteos… Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un

campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de seis codos y un

palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de

malla, y el peso de la cota era de cinco mil siclos de bronce. Tenía

también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce

colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de

telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos siclos de hierro; y su

escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de

Israel, diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de

batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos

un hombre y que venga contra mí…(1Sam 17,1-8). En el MT Goliat mide más de tres metros, y David sólo alcanza su estómago. En la traducción de los LXX la

desproporción de Goliat es atenuada, es verdad que es muy grande, pero

nunca más que una persona normal de estatura muy elevada. Respecto al

peso de Goliat, a pesar que no tenemos sus datos exactos, el hecho que

portase una cota que pesaba casi 57 kilos y que la punta de su lanza

pesase 7 kilos, nos habla que realmente poseía una fuerza descomunal. Es

interesante constatar que Goliat es el único gigante que habla en la

Biblia. Y sus palabras son arrogantes y violentas, representan el caos y

el orgullo. Sin embargo, Yavé es quien libera al pueblo de los gigantes

de una manera sobrecogedora. Esto es lo que clama el pequeño David: para que sepa toda esta asamblea (קהל) que el SEÑOR no libra ni con espada ni con lanza; porque la batalla es del SEÑOR y Él os entregará en nuestras manos (1Sa 17,47).

Para terminar, fijémonos en un término interesante que he subrayado en el texto bíblico: קהל.

Esta palabra de manera ordinaria significa una “personas reunidas” (Gn

28,3; Ez 26,7). Sin embargo también significa, y de manera más regular,

una asamblea sagrada al modo de un grupo que se reúne para renovar la alianza, para celebrar una liturgia, y para recibir instrucción religiosa (Ex

12,6; 35, 1; Lv 4,21; Nm 8,9; Dt 5,22; 31,12; 1Rey 8,55; Neh 5,13).

¿Puede esto significar que este relato de la pelea de David contra

Goliat se recitaba en la reunión de la asamblea en el templo? ¿Podría

este relato sobre Dios peleando a través de su rey contra las fuerzas

del caos haber estado relacionado con la fiesta del Año Nuevo en el

templo? Aunque especulativo, no sería del todo extraño. Para más

detalles: Brian R. Doak, The Last of the Rephaim, Harvard University

Press, 2012, p. 100-108.

En

el relato de Adán y Eva, Dios les advierte que de comer del árbol del

conocimiento, ambos morirán. Sin embargo, una vez cometida la transgresión ninguno

de los dos muere…muy por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo

entender este aparente sin sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno,

el concepto de muerte; el otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado

iban desnudos y sin vergüenza (2,25), pero luego, serían vestidos de

piel por el Señor (3,21). Habiendo estudiado el primer elemento,

veamos el segundo, el cual,de nuevo, guarda un paralelo entre el Jardín

del Edén y el Templo de Jerusalén. Sabemos que de acuerdo a los salmos

solo aquellos que tengan limpias sus manos y puros sus corazones (24,3-4)

pueden subir al templo. Esto es una manera general para hablar de la

purificación del hombre que se acerca a la santidad de Dios. Recordemos

que es lo mismo que se exigió al pueblo de Israel cerca del monte Sinaí

(Ex 19,14). Este estado de pureza tiene correlación con los vestidos que

de los sacerdotes que se confeccionan de manera distinta de acuerdo al

grado de santidad o aproximación al santo de los santos. Así, el

sacerdote común vestía vestidos que le permitían servir en las

habitaciones exteriores del tabernáculo; cuando el sacerdote servía en

el tabernáculo vestían cuatro piezas especiales (Ex 28); el sumo

sacerdote vestía vestidos magníficos que le permitían entrar en las

habitaciones interiores; y luego, una vez al año, vestidos especiales

para entrar en el santo de los santos (Lv 16). Y lo mismo que decimos de

la pureza y de los vestidos en la medida que nos acercamos a grados de

mayor santidad en el templo, lo podemos predicar de Adán en el Jardín

del Edén. En el Edén, Adán y Eva fueron vestidos como sacerdotes en el

momento de la creación, pero una vez que pecaron, les fueron

reemplazados los vestidos originales por vestidos de carne. Muchos rabinos entendieron estos vestidos de carne textualmente, al modo como nosotros somos, dejando abierta la pregunta, ¿en qué consistían los vestidos que perdieron? Algunos señalaban que se trataban de vestidos de luz(Genesis

Rabbah 20,12), lo que significa que a Adán brillaba en el paraíso.

Algo parecido a los israelitas cuando recibieron la Torah, quienes, de

acuerdo a fuentes rabínicas portaban esplendidas coronas que les fueron

arrebatadas después de adorar al becerro de oro. O pensemos en fuentes

samaritanas que reconocen que Moisés, cuando recibió la Torah, fue

vestido con la imagen que Adán perdió en el Jardín del Edén (Memar

Marqah 5,4). Y es que si Adán fue creado a semejanza de Dios, entonces sus primeros vestidos tenían que ver con los descritos en el Salmo 104, 1-2: te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Este esplendor divino, sin embargo, se pierde con el pecado. Toda esta dinámica es resumida por el Salmo 82,6-7: Vosotros

sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como

hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. O como dirá Gregorio de Naziansus, en un mismo momento [Adán y Eva] fueron expulsados del árbol de la vida y…vestidos de carne” (Oration

38,12). Ahora bien, esta fatalidad no es la última palabra…la vida

litúrgica de la Iglesia, ya desde los primeros años, entendió que con

Jesús, el segundo Adán, esta suerte se revertía definitivamente: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido (Gal 3, 27). Y la misma resurrección se entiende como el vestirse de inmortalidad (1Cor 15,53). Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.117-134.

En

el relato de Adán y Eva, Dios les advierte que de comer del árbol del

conocimiento, ambos morirán. Sin embargo, una vez cometida la transgresión ninguno

de los dos muere…muy por el contrario Adán vivirá 930 años. ¿Cómo

entender este aparente sin sentido? Hay dos elementos a estudiar, uno,

el concepto de muerte; el otro, la idea que Adán y Eva previos al pecado

iban desnudos y sin vergüenza (2,25), pero luego, serían vestidos de

piel por el Señor (3,21). Habiendo estudiado el primer elemento,

veamos el segundo, el cual,de nuevo, guarda un paralelo entre el Jardín

del Edén y el Templo de Jerusalén. Sabemos que de acuerdo a los salmos

solo aquellos que tengan limpias sus manos y puros sus corazones (24,3-4)

pueden subir al templo. Esto es una manera general para hablar de la

purificación del hombre que se acerca a la santidad de Dios. Recordemos

que es lo mismo que se exigió al pueblo de Israel cerca del monte Sinaí

(Ex 19,14). Este estado de pureza tiene correlación con los vestidos que

de los sacerdotes que se confeccionan de manera distinta de acuerdo al

grado de santidad o aproximación al santo de los santos. Así, el

sacerdote común vestía vestidos que le permitían servir en las

habitaciones exteriores del tabernáculo; cuando el sacerdote servía en

el tabernáculo vestían cuatro piezas especiales (Ex 28); el sumo

sacerdote vestía vestidos magníficos que le permitían entrar en las

habitaciones interiores; y luego, una vez al año, vestidos especiales

para entrar en el santo de los santos (Lv 16). Y lo mismo que decimos de

la pureza y de los vestidos en la medida que nos acercamos a grados de

mayor santidad en el templo, lo podemos predicar de Adán en el Jardín

del Edén. En el Edén, Adán y Eva fueron vestidos como sacerdotes en el

momento de la creación, pero una vez que pecaron, les fueron

reemplazados los vestidos originales por vestidos de carne. Muchos rabinos entendieron estos vestidos de carne textualmente, al modo como nosotros somos, dejando abierta la pregunta, ¿en qué consistían los vestidos que perdieron? Algunos señalaban que se trataban de vestidos de luz(Genesis

Rabbah 20,12), lo que significa que a Adán brillaba en el paraíso.

Algo parecido a los israelitas cuando recibieron la Torah, quienes, de

acuerdo a fuentes rabínicas portaban esplendidas coronas que les fueron

arrebatadas después de adorar al becerro de oro. O pensemos en fuentes

samaritanas que reconocen que Moisés, cuando recibió la Torah, fue

vestido con la imagen que Adán perdió en el Jardín del Edén (Memar

Marqah 5,4). Y es que si Adán fue creado a semejanza de Dios, entonces sus primeros vestidos tenían que ver con los descritos en el Salmo 104, 1-2: te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Este esplendor divino, sin embargo, se pierde con el pecado. Toda esta dinámica es resumida por el Salmo 82,6-7: Vosotros

sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como

hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. O como dirá Gregorio de Naziansus, en un mismo momento [Adán y Eva] fueron expulsados del árbol de la vida y…vestidos de carne” (Oration

38,12). Ahora bien, esta fatalidad no es la última palabra…la vida

litúrgica de la Iglesia, ya desde los primeros años, entendió que con

Jesús, el segundo Adán, esta suerte se revertía definitivamente: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido (Gal 3, 27). Y la misma resurrección se entiende como el vestirse de inmortalidad (1Cor 15,53). Para más detalles: Gary Anderson, The Genesis of Perfection, p.117-134.

En la fiesta del Hanukkah o de

la dedicación (2Mac 1,9; 2,16-18; Jn 10,22), se recordaba a

los héroes macabeos y la purificación y dedicación del templo a Yavé

después de la abominación de Antioco Epifanes el 164 a.c. Dos figuras

eran especialmente importantes en el imaginario popular de la época de

Jesús: Judas y Simón macabeos. Hay

en los evangelios sinópticos, en su manera de presentar el ideario de

Jesús, y su proclamación del Reino de Dios, algo que refleja el ideal

mesiánico presente en el Primer y segundo libro de Macabeos, la familia

de los hombres destinados a salvar a Israel (1Mac 5,62). De especial importancia son dos textos que exaltan a sus líderes: 1Mac 3,3-9 en relación a Judas, y 1Mac 14-4-15 en relación a Simón. Judas Macabeo es definido como un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa (1Mac

3,4), claras reminiscencias mesiánicas de carácter real cuyos orígenes

se remontan a dos textos veterotestamentarios. El primero es Os 5,14 que

describe al redentor de Israel como

león para Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo,

desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. El segundo es Gn 49,9 que se refiere a la descripción del nombre de Judá: Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona.

En este sentido Judas Macabeo emerge como un héroe de proporciones

bíblicas, de fuertes ecos mesiánicos (davídicos), quien está llamado a

restaurar y extender la gloria de su pueblo (1Mac 3,3).

En la fiesta del Hanukkah o de

la dedicación (2Mac 1,9; 2,16-18; Jn 10,22), se recordaba a

los héroes macabeos y la purificación y dedicación del templo a Yavé

después de la abominación de Antioco Epifanes el 164 a.c. Dos figuras

eran especialmente importantes en el imaginario popular de la época de

Jesús: Judas y Simón macabeos. Hay

en los evangelios sinópticos, en su manera de presentar el ideario de

Jesús, y su proclamación del Reino de Dios, algo que refleja el ideal

mesiánico presente en el Primer y segundo libro de Macabeos, la familia

de los hombres destinados a salvar a Israel (1Mac 5,62). De especial importancia son dos textos que exaltan a sus líderes: 1Mac 3,3-9 en relación a Judas, y 1Mac 14-4-15 en relación a Simón. Judas Macabeo es definido como un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa (1Mac

3,4), claras reminiscencias mesiánicas de carácter real cuyos orígenes

se remontan a dos textos veterotestamentarios. El primero es Os 5,14 que

describe al redentor de Israel como

león para Efraín, y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo,

desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. El segundo es Gn 49,9 que se refiere a la descripción del nombre de Judá: Cachorro de león es Judá; de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona.

En este sentido Judas Macabeo emerge como un héroe de proporciones

bíblicas, de fuertes ecos mesiánicos (davídicos), quien está llamado a

restaurar y extender la gloria de su pueblo (1Mac 3,3).

Pero además de celebrar a Judás Macabeo, el 1Mac también exalta a Simón llegando a reconocer que buscó siempre el bienestar de su pueblo, que aprobó siempre su gobierno y su magnificencia (1Mac

14,4), haciendo referencia al legendario rey Salomón (1Re 5,4).

Fijémonos que la descripción del reinado de Simón tiene claras

reminiscencias escatológicas tomadas de Zac 8,4; Ez 34, 27; y Miq 4,4.

El texto se lee de la siguiente manera: La gente cultivaba en paz

sus campos, la tierra daba sus cosechas y los árboles de la llanura sus

frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas hablando todos del

bienestar reinante, y los mozos vistieron gloriosos uniformes militares…

su renombre llegó a los confines de la tierra. Hizo obra de paz en el

país, e Israel se llenó de inmenso gozo (1Mac 14, 8-11).

La descripción mesiánica de

ambos gobernantes macabeos nos da una idea de la ideología política

que rodeaba a la celebración de la fiesta de la dedicación en el tiempo

de Jesús (Jn 10,22).

El Evangelio de Judas es

una obra gnóstica de carácter setiano que ha despertado el interés del

público general y un interesante debate entre los especialistas. Es un

texto polémico desde su génesis, entre otras cosas, por el interés del

autor por denunciar a las autoridades eclesiásticas de la época por

descarriar a los cristianos. Estas autoridades no son sino los herederos

de los doce apóstoles que son caracterizados como servidores de un dios

falso e ignorantes de la verdadera identidad de Jesús. Y

él (Jesús) estaba en Judea con sus discípulos. Un día los encontró

sentados, congregados, ejercitándose en lo divino. Cuando [se aproximó] a

sus discípulos congregados, sentados, realizando la acción de gracias

sobre el pan, se rio. Y los discípulos le dijeron: “Maestro, ¿por qué te

ríes de nuestra acción de gracias? ¿Qué hemos hecho? Esto es lo

correcto”. Él respondió y les dijo: “No me río de vosotros. Vosotros no

hacéis esto por vuestra voluntad, sino que a través de esto vuestro dios

[recibirá] alabanza”. Dijeron: “Maestro, tú […] eres el hijo de nuestro

dios”. Jesús les dijo: “¿De qué modo me conocéis? En verdad os lo digo:

ninguna generación de las personas que hay entre vosotros me conocerá [aquí hay que entender el verbo conocer con toda la riqueza que se le adjudica en los círculos gnósticos]” (33,

22-34,17). Como consecuencia de esta ignorancia nace las reacciones

pasionales que tanto aleja a las personas del ideal gnóstico. Cuando

sus discípulos oyeron esto, empezaron a irritarse. Y se encolerizaron y

blasfemaron contra él en sus corazones. Cuando Jesús vio su ignorancia,

les dijo: “¿Por qué la turbación de la cólera? Vuestro dios, que está

dentro de vosotros, y sus […] se irritaron con vuestras almas” (34,18-35,1).

La ignorancia y las pasiones de las autoridades eclesiásticas tienen

como víctimas a los cristianos que se dejan conducir por ellos. En otras

palabras, los cristianos están adorando a un dios falso. Jesús

les dijo: “Vosotros (sois) los que aportáis las ofrendas al altar que

habéis visto. Ese es el dios al que servís, y los doce hombres que

habéis visto sois vosotros; y el rebaño que es llevado son las ofrendas

sacrificiales que habéis visto, a saber, la multitud que vosotros

extraviáis ante ese altar” (39,18-40,1). Por último, estos mismos apóstoles son los que lapidan a Judas, de acuerdo a una visión que éste tiene: Me he contemplado en la visión: los doce discípulos me apedreaban y me perseguían […] (44, 24-45,1).

La

figura de Adán es fundamental para entender el ideario místico

propuesto por Pablo. La experiencia fundamental está dada por la visión

de Jesús resucitado, como el segundo Adán. El camino del cristiano es

ir desde el primer Adán a la semejanza del segundo . En los primeros capítulos de la Carta a los Romanos la reflexión sobre la naturaleza adámica de judíos y paganos es muy importante.

Un texto particularmente esclarecedor, sobre todo por la relación que

tiene con la Ley y el pecado en el primer hombre, es Rm 7,7-13:¿Qué

diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al contrario, yo

no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de

la ley; porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no

hubiera dicho: NO CODICIARÁS (7). Pero el pecado, aprovechándose del

mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia; porque aparte de la

ley el pecado está muerto (8). Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero

al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí; (9) y este

mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte; (10) porque

el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él

me mató (11) Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y

bueno. (12) ¿Entonces

lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¡De ningún modo! Al

contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir

mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del

mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso (13). Comencemos

preguntándonos, ¿qué relación tiene este texto con Adán? Aparentemente

ninguna. Sin embargo, una lectura atenta del mismo nos lleva

irremediablemente al primer padre y al drama que se desató en el paraíso

cuando codició el fruto del árbol del bien y el mal para alcanzar un

conocimiento independiente de Dios. Efectivamente, no es casualidad que

cuando Pablo ejemplifica el accionar de la Ley ocupa el último de los

diez mandamientos, el no codiciarás (οὐκ ἐπιθυμήσεις) (Dt. 5,21;

Ex 20,17). Este verbo, de acuerdo a Filón de Alejandría (Decal.

142,150, 153, 173; Spec.Leg. 4, 84-85; Heres 294-295) se encuentra en la

raíz de todos los pecados. En el Ap.Mois 19,3, en el Ap.Abr. 24,9 y

Stgo 1,15 también se habla de la codicia como en el origen de todos los

pecados. Lo que tenemos, entonces, es que Pablo comparte la idea que el

“codiciar” es la madre de todos los pecados, y a partir de esta premisa

lo que hace es una lectura alegórica del relato del Gn2-3. Así, el

mandato de no comer del árbol del bien y el mal (Gn 2,17) se convierte

en el mandato del “no codiciar”. La serpiente representa al pecado y

Adán al “yo” o “cada persona”. De hecho fijaos en el paralelo entre la

desdicha de Eva en Gn 3,13 (La serpiente me engañó, y yo comí) y la de Pablo en Rm 7,11 (el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató).

Por lo tanto, el mandamiento que fue dado para dar vida (Gn 2,16-17)

devino en el medio utilizado por el pecado para implantar la muerte (Rm

7,10.13). La ley dada en el Sinaí en sí misma no es mala…eso lo enfatiza

en Rm 7,7. 12. Pero el pecado, personificado como un poder cósmico, se

aprovecha de la Ley para extender sus tentáculos. Para más detalles: James G.D. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, William B. Eerdmans Publishing Company, p. 98-99.

De acuerdo al Génesis el hombre fue creado a imagen (צֶלֶם) y semejanza ( דְּמוּת)

(Gen 1,26) de Dios. La distinción entre los términos hebreos es

difícil de mantener. Ambos significan lo mismo. Esto se enfatiza en Gn

1,27: el hombre fue creado a imagen de Dios. La traducción de los LXX distingue, en cambio, entre los términos imagen (εἰκόνα) y semejanza (ὁμοίωσιν).

La traducción griega será importante en el desarrollo de la teología

cristiana, especialmente de su antropología adámica. En efecto, imagen va a denotar la naturaleza divina realizada en el hombre, lo que nos hace superior a los ángeles, en cambio la semejanza implicaría el derrotero que el hombre ha de alcanzar. La semejanza implica

el carácter dinámico de la naturaleza humana. El hacia donde nos

dirigimos, y que por estar en potencia nos hace inferior a los ángeles

en este aspecto. Esta semejanza nunca es impuesta, sino que es

ofrecida al hombre, quien desde su libertad opta o no por ella

(suponiendo la gracia divina). Gregorio de Palamas reconoce que Adán se

apartó de la gracia divina, de esa luz con la que había sido vestido

en la creación, y que desde entonces perdió la semejanza que le

era propia (Capítulos Naturales 39 y 64). En otras palabras, el hombre

perdió la comunión con Dios. Y aquí encontramos una paradoja bellamente

expresada por Palamas. El alma humana vive eternamente porque fue

creada ajena a la muerte, aun así cuando el hombre ha perdido la

comunión con la divinidad, el alma sufre la más triste de las paradojas:

se encuentra sometida a la muerte más grande y más terrible. Y así

encontramos la muerte del alma que es por naturaleza no sujeta a la

muerte…y esta es la muerte del alma que en estricto rigor constituye la

muerte misma” (A la monja Xeni, PG 150, 1168AB). El alma humana

separada de Dios (como la adámica y como la nuestra) está muriendo, y

espiritualmente es horrible y mala. Y toda esta deformidad se manifiesta

no solamente en el alma sino que también en el cuerpo: enfermedad,

corrupción, y finalmente la muerte corporal. El pecado existencialmente

entendido como la ruptura de la comunión divina, es el origen de la

muerte que reina en el mundo. El pecado que reina en el hombre a

través del poder del demonio y de la muerte causa miedo, angustia y en

general el instinto de sobrevivencia. Entonces a través del miedo y del

auto-interés el demonio genera el pecado en el hombre…y conlleva el

fracaso humano en la realización de su destino original (en Pecado Original,

en griego, Atenas, 1957, p. 148). Sin embargo, la obediencia (comunión)

que conlleva el arrepentimiento hace que el hombre retorne a Dios y

entre en la vida eterna a través de la incorruptibilidad y divinización.

Efectivamente, el Espíritu de Dios es quien motiva y conduce al hombre

a una vida en la semejanza de Dios a través de su Gracia y su Gloria. Escribe Palamas: Porque

el Espíritu Santo posee vida en sí mismo, y aquellos que participan en

El van a vivir en una manera divina, habiendo alcanzado una forma de

vida divina y celestial. Porque la gloria de la naturaleza divina es

sobre todas las cosas vida en santidad y su participación en cada

bendición (Respuesta a Akindynos 2,7, 8; Trabajos 3).

Ya hemos visto en varias entradas el significado de los vestidos del sumo sacerdote en Filón de Alejandría (aquí, aquí y aquí ).

Profundizando en el mismo tema nos acercamos a otro texto

significativo: De Vit. Mos. II 117-135. Los números 117-121 tienen